Consultor especial do maior banco suíço defende interpretações marxistas sobre a crise e propõe reversão completa das políticas de “austeridade”

Por George Magnus | Tradução: Daniela Frabasile e Cauê Seigner Ameni

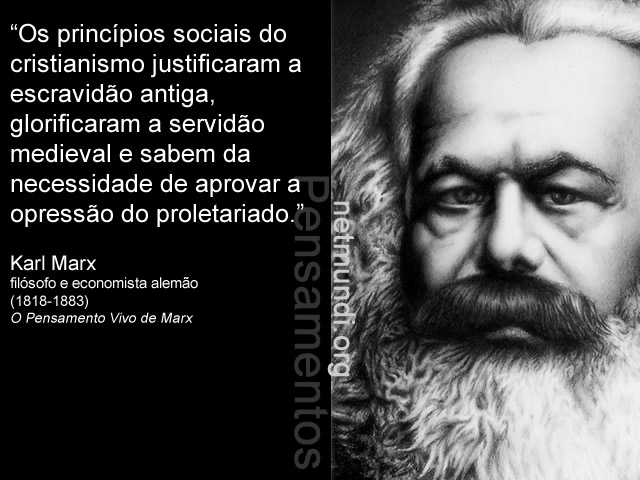

Os dirigentes políticos que lutam para compreender o avalanche de pânico financeiro, os protestos e outros fatos que afligem o mundo deveriam estudar a obra de um economista morto há muito tempo: Karl Marx. Quem reconhecer estamos frente a uma das grandes crises do capitalismo, estará mais preparado para examinar seus detalhes e buscar as saídas.

O espírito de Marx, que está enterrado em um cemitério perto de onde viveu, no norte de Londres, levantou-se da tumba devido à crise financeira e à recessão econômica posterior. A profunda análise do filósofo com mais conhecimentos sobre o capitalismo tem diversos defeitos, mas a economia global de hoje apresenta muitas misteriosas semelhanças com as condições previstas por ele.

Consideremos, por exemplo, a predição de Marx, de que o conflito inerente entre o capital e o trabalho se manifestaria de modo aberto. Como escreveu em O Capital, a busca das empresas pelo lucro e pela produtividade diminui naturalmente a necessidade de trabalhadores, o que leva à criação de um “exército industrial de reserva” de pobres e desempregados: “o acúmulo da riqueza em um polo é, portanto, ao mesmo tempo um acúmulo de miséria”.

O processo que Marx descreve é visível em todo o mundo desenvolvido, particularmente nos esforços das companhias norte-americanas para reduzir custos e evitar a contratação no país. A parcela da produção econômica apropriada pelas empresas, na forma de lucros corporativos, chegou ao nível mais alto em seis décadas. Enquanto isso, a taxa de desemprego subiu para 9,1% e os salários reais estão estagnados.

A desigualdade de renda nos Estados Unidos chegou, por sua vez, a seu nível mais alto desde a década de 1920. Antes de 2008, a disparidade de renda foi obscurecida por fatores como o crédito fácil, que permitiu às famílias pobres desfrutar de um estilo de vida similar ao dos mais ricos. Agora, muitos já não têm uma casa para voltar e descansar.

O paradoxo do excesso de produção

Marx também apontou o paradoxo de um excesso de produção e de baixo consumo: quanto mais trabalhadores permaneçam relegados à pobreza, menos serão capazes de consumir todos os bens e serviços que as empresas produzem. Quando uma empresa reduz os custos para aumentar o lucro, está sendo esperta; mas quando todas as empresas fazem isso ao mesmo tempo, minam a distribuição da renda e a demanda efetiva dos que dependem dos salários.

Este problema também é evidente no mundo desenvolvido de hoje. Temos uma capacidade substancial de produção. Porém, nas classes de baixa e média renda, encontramos uma insegurança financeira generalizada e baixas taxas de consumo. O resultado é visível nos Estados Unidos, onde a construção de novas habitações e as vendas de automóveis permanecem cerca de 75% e 30% abaixo de seus picos de 2006, respectivamente. Como dizia Marx em O Capital: “a razão última de todas as crises reais ainda é a pobreza e o consumo restrito das massas”

Diante da crise

Como enfrentar esta crise? Para colocar o espírito de Marx em ação, os dirigentes políticos devem ter como prioridade a criação de postos de trabalho, e considerar outras medidas pouco ortodoxas. A crise não é temporária, e certamente não vai se curar pela paixão ideológica dos governos pela austeridade.

Eis existem cinco eixos principais de uma estratégia cujo tempo, infelizmente, ainda não chegou.

Em primeiro lugar, temos que sustentar o consumo e o crescimento da renda. Do contrário, cairemos em uma armadilha da dívida, com graves consequências sociais. Os governos que enfrentam uma crise iminente da dívida – incluindo Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido – deveriam fazer da criação de empregos uma prioridade política. Nos Estados Unidos, a taxa de desemprego está tão alta quanto na década de 1980. Os índices de subemprego encontram-se, em quase toda parte, em patamares não vistos antes. Redução de impostos pagos pelo empregador e a criação de incentivos fiscais para encorajar as empresas a investir e a contratar mais pessoal seriam um bom começo.

Aliviar a carga

Em segundo lugar, para aliviar a carda da divida das familias, as novas medidas devem permitir restruturar sua divida hipotecária, ou criar alguns mecanismos de adiamento dos débitos

Em terceiro lugar, para melhorar a funcionalidade do sistema de crédito, os bancos bem capitalizados e estruturados devem permitir que o capital flua, para as pequenas empresas. Os governos e bancos centrais poderiam participar no gasto direto ou financiamento indireto dos investimentos em programas de infraestrutura.

Em quarto lugar, para aliviar a carga da dívida dos países na zona euro, os credores europeus devem ampliar a redução da dívida da Grécia, e oferecer-lhe prazos de pagamento mais largos que os propostos recentemente. Se os eurobônus forem uma ponte longe demais, a Alemanha deve defender uma recapitalização urgente dos bancos, para ajudar a absorver as perdas inevitáveis através de um Fundo Europeu de Estabilidade Financeira muito ampliado. É uma condição sine qua non para resolver a crise do mercado de bônus lançados pelos Estados, pelo menos

Construção de defesas

Em quinto lugar, para construir defesas contra o risco de cairmos na deflação e na estagnação, os bancos centrais deveriam olhar mais além dos programas de compra de títulos, e buscar, ao invés disso, um ritmo real de crescimento da produção econômica. Isso levaria a enfrentar, por certo período, uma inflação moderadamente alta, que poderia reduzir as taxas reais de juros a muito abaixo de zero e facilitar uma redução da carga da dívida.

Não podemos saber os detalhes de como estas propostas poderiam funcionar, ou quais podem ser suas consequências. Porém, a política que sustenta o status quo é muito menos aceitável. Pode ser que os Estados Unidos vivam dificuldades mais graves que as do Japão, nos anos 1990, e que a fratura da zona do euro tenha inesperadas consequências políticas. Em 2013, a crise do capitalismo ocidental poderia facilmente estender-se à China, mas isso é outra história.

-

George Magnus foi (1997-2004) economista-chefe da União de Bancos Suíços (UBS) e é, desde então, consultor senior desse banco

Fonte: Outras Palavras